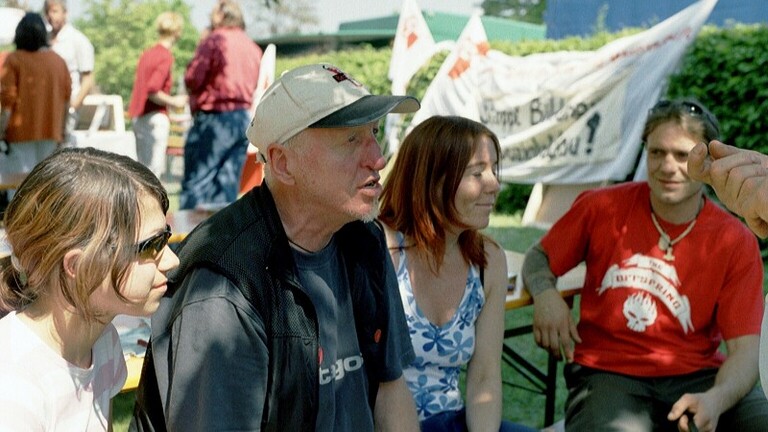

Dieter-Imhof-SaalDieter Imhof

Dieter Imhof (* 1950 | † 2016)

9. Juli 20259. 7. 2025

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind notwendig, weitere hilfreiche Cookies sorgen dafür, diese Website und Ihre Nutzererfahrung zu verbessern.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

Cookie-Informationen anzeigenausblenden| Name | Cookie Consent |

|---|---|

| Anbieter | IG Metall |

| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus zum Cookie-Banner. |

| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |

| Cookie Name | cookiebanner.version |

| Cookie Laufzeit | Persistent |

| Name | DS SessionId |

|---|---|

| Anbieter | IG Metall |

| Zweck | Behalten die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei und dienen dem Einsatz von Sicherheitsmechanismen. |

| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |

| Cookie Name | IGMDSSID |

| Cookie Laufzeit | Bis zu einem Tag |

| Name | J SessionId |

|---|---|

| Anbieter | IG Metall |

| Zweck | Behalten die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei und dienen dem Einsatz von Sicherheitsmechanismen. |

| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |

| Cookie Name | JSESSIONID |

| Cookie Laufzeit | Bis zu einem Tag |

| Name | Accessibility Token |

|---|---|

| Anbieter | IG Metall |

| Zweck | |

| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |

| Cookie Name | accessibility |

| Cookie Laufzeit | Persistent |

Diese Cookies werden für zusätzliche Funktionalitäten auf der Website benötigt.

Cookie-Informationen anzeigenausblenden| Akzeptieren |

|

|---|---|

| Name | Youtube |

| Anbieter | Google Ireland Limited |

| Zweck | Einbinden von Videos auf der Website. |

| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |

| Cookie Name | CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt.innertube::nextId, yt.innertube::requests, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |

| Cookie Laufzeit | Bis zu zwei Jahre |

| Akzeptieren |

|

|---|---|

| Name | |

| Anbieter | Meta Platforms Ireland Limited |

| Zweck | Bereitstellung, Schutz und Verbesserung von Meta Inhalten sowie Personalisierung von Werbeanzeigen |

| Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |

| Cookies | c_user, xs, sb, dbln, datr, csrf, fr, _fbp, _fbc, oo, presence, dpr, wd |

| Cookie-Laufzeiten | csrf: Sitzungscookie, alle anderen Cookies: 7 - 400 Tage (Übersicht) |

| Akzeptieren |

|

|---|---|

| Name | |

| Anbieter | Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland |

| Zweck | Bereitstellung, Schutz und Verbesserung von Meta Inhalten sowie Personalisierung von Werbeanzeigen |

| Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |

| Cookies | c_user, xs, sb, dbln, datr, csrf, fr, _fbp, _fbc, oo, presence, dpr, wd |

| Cookie-Laufzeiten | csrf: Sitzungscookie, alle anderen Cookies: 7 - 400 Tage (Übersicht) |

| Akzeptieren |

|

|---|---|

| Name | Videoportal |

| Anbieter | movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin |

| Zweck | Bereitstellung und Absicherung von Videoinhalten sowie Analyse und Performanceerhebungen |

| Datenschutzerklärung | https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/ |

| Cookies/Local Storage Name |

technisch notwendig: ct-token, ct-web-lng, ct-refresh-token, ct-is-public, isSiteLoaded, __VASTUtil__, totalCalls, totalCallsTimeout, bitmovinplayer_config Analystics und Performancemessung: youboraOffline.views, youbora.youboraDeviceUUID, youbora.accCode, youbora.data, youbora.dataTime, youbora.host, youbora.session, youbora.sessionExpire |

| Cookies/Local Storage Laufzeit |

isSiteLoaded: Session alle anderen Storage Items: persistent Übersicht |

| Akzeptieren |

|

|---|---|

| Name | Google Maps |

| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |

| Zweck | Wird verwendet, um Karten zu entsperren |

| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |

| Cookie Name | SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF |

| Cookie Laufzeit | Bis zu 10 Jahre |